“Benvenuto nel deserto del reale.”

Questa è la frase che Morpheus rivolge a Neo dopo il suo risveglio da Matrix.

È anche il titolo di un libro di Zizek che narra gli eventi dell’11 settembre del 2001, prima grande avvisaglia globale di confutazione della Fine della Storia ipotizzata con la caduta del Muro di Berlino. Nello stesso anno, a Genova, le proteste contro la globalizzazione sfrenata e iniqua venivano soffocate nel sangue. Sembra passato tantissimo tempo da allora.

Il mito del Progresso come forza incrementale che ci avrebbe trainato verso una sempre maggiore prosperità a livello collettivo ed individuale si è schiantato sui limiti intrinseci del pianeta. Così, ci siamo trovati privi di narrazioni coerenti e condivise di futuro.

Intanto, il presente si è perpetuato uguale a se stesso per anni; un benessere diffuso ci ha consentito esclusivamente visioni di futuro che fossero in continuità con quello stesso presente, unico luogo credibile rimasto. Pensare ai futuri non sembrava importante, se il presente ci regalava tutto ciò di cui avevamo bisogno (o almeno ciò di cui credevamo di avere bisogno – la percezione del bisogno culturalmente egemone). Sotterraneamente però, i problemi ambientali, sociali ed economici già evidenziati in quel lontano 2001 hanno continuato a crescere fino ad oggi, fino alla pandemia che stiamo vivendo, l’evento storico di portata globale per eccellenza che, forse, sta contribuendo a un rinnovato e condiviso interesse per futuri differenti.

Le conseguenze del Covid-19 – milioni di vittime, un aumento dell’iniquità economica su scala globale, un diffuso disagio psicologico soprattutto tra i più giovani, la paura generalizzata – hanno reso ancora più manifesti i numerosi punti deboli del pensiero occidentale dominante. Tale pensiero governa il nostro presente e genera i nostri futuri; e su di esso noi, lavoratori cognitivi sfruttati, sottopagati e precari del presente, dovremmo intervenire. Ciascuno con le proprie competenze e possibilità, dovremmo rigenerare il deserto del reale.

Che cosa possono fare i designer?

Vi racconterò una piccola esperienza che io, Viola e Cristiano stiamo mettendo in piedi, un workshop di scrittura sui futuri, di esplorazione dei passati e di presenza nell’attuale.

Qui potete trovare più informazioni ed iscrivervi.

Mi definisco designer di processi e relazioni. Spiegare che cosa faccio nella vita a persone che non appartengono alla mia “bolla” può essere molto difficile. Anche se non è molto usuale come professione, ho scoperto che altre persone si definiscono designer di relazioni. Il caso ha voluto che ci conoscessimo e che facessimo dei progetti insieme, come quello che vi racconterò a breve. Una di queste persone è Viola Petrella, che ha elaborato una bellissima pagina per spiegare il suo lavoro che condivido sempre con persone che mi chiedono cosa faccio nella vita, sentendomi perfettamente rappresentato dal suo punto di vista. Cita anche Papanek:

“La progettazione deve diventare un mezzo interdisciplinare innovatore, altamente creativo, capace di rispondere ai veri bisogni dell’uomo. […] Il progetto può e deve diventare un mezzo con il quale i giovani possono partecipare alla trasformazione della società.”

Mi piacerebbe che potessimo ripartire ora da questa frase del 1970. Sento fortemente l’esigenza di partecipare attivamente alla trasformazione della società, eppure ciò non è sempre facile.

To design significa progettare, cioè “gettare avanti”, pensare qualcosa che potremmo realizzare nel futuro. Insomma, pensare al futuro è nell’imprinting professionale di ogni designer. Eppure, il designer si trova anche in una condizione di subordinazione al capitale; è schiavo dei desideri della popolazione e della macchina inarrestabile che crea tali desideri e ambisce a soddisfarli in ogni modo – persino quando i costi sociali e ambientali della produzione e del consumo riducono il profitto economico a una magra consolazione.

Siamo spesso professionisti asserviti, disgregati, frantumati, solitari, individualisti, in competizione costante per qualche avanzo da sgranocchiare. Così assoggettati, ci dimentichiamo di partecipare alla trasformazione della società, o addirittura di avere le competenze per ospitare la creazione del futuro.

Il futuro, inteso come fatto culturale nella sua accezione di possibilità e auspicabilità, può essere solamente collettivo, come ci ricorda Vincenza Pellegrino in Futuri Possibili:

“Credo sia importante partire […] dall’idea che il futuro auspicabile sia un’esperienza e che essa si genera dal riverberarsi di un’apertura comune, quando una visione del possibile viene legittimata dall’Altro: nel momento in cui è vista da più di uno, prende una diversa consistenza.”

Quindi la progettazione del futuro si fa partecipata, diventa co-design; il designer crea contesti di scambio nei quali un insieme di soggetti può creare una nuova visione condivisa. Tale visione interferisce con il presente modificandone l’idea di futuro; l’idea di futuro (utopico o distopico che sia) interferisce nuovamente con il presente e lo trasforma a sua volta, in un meccanismo denominato feed forward.

Confrontarsi con i propri limiti

Il meccanismo appena descritto è apparentemente semplice: non abbiamo più una narrazione di futuro coerente perché quella precedente ha mostrato i suoi limiti insormontabili, dunque mettiamoci insieme e progettiamo una narrazione che la sostituisca e che modificherà il nostro agire nel presente!

Pure con tale virtuosa premessa, ci troviamo invischiati nelle ideologie che ci hanno forgiati come individui culturali. Siamo portatori attivi di epistemi, da quelli più situati a quelli globali; essi sono parte integrante delle nostre identità individuali e sociali e, insieme ai nostri sensi umani, determinano il nostro percepire, il nostro pensare e il nostro agire.

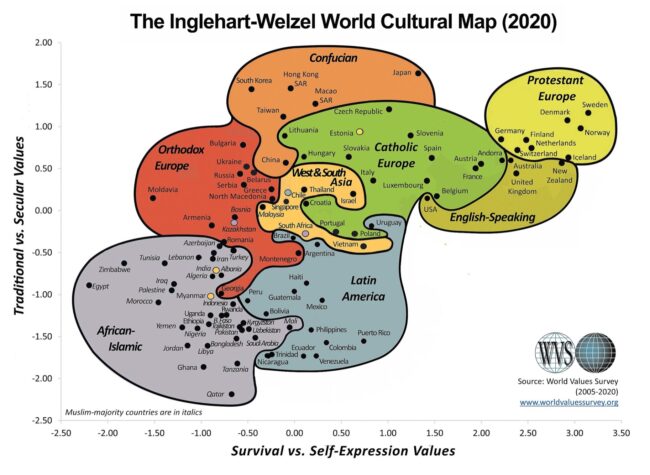

Un esempio di tale dinamica è riscontrabile nella coerenza delle clusterizzazioni culturali individuate nella Mappa Culturale del Mondo di Inglehart e Welzel; ma anche, in maniera più sottile, nel documentario La Teoria Svedese dell’Amore.

In sintesi, i nostri bias individuali (fisico-sensoriali) e collettivi (culturali) ci trattengono, spesso a nostra insaputa, nella creazione di soluzioni ai problemi del presente implicitamente basate sulla stessa logica che li ha creati. Ma, come direbbe Einstein, i problemi non possono essere risolti dallo stesso livello di conoscenza che li ha creati.

Giochi di ruolo e cerchi magici

Dunque, come creare contesti cognitivi e progettuali in grado di limitare i nostri bias?

Provando a liberarsi dal proprio ego, dalla propria cultura, dalla propria storia, dalle costrizioni di dover essere umano, all’interno di cerchi magici, in contesti controllati di creazione, dove provare a perdere per qualche momento il nostro punto di vista spazio-temporale e provare ad assumerne altri.

Come sarebbe differente la narrazione della nostra storia se non fosse stata scritta dai vincitori? Se fosse stata scritta da un albero? E se invece fossero state colonie batteriche? Cosa direbbe la Luna, guardando il nostro mondo oggi? Quale sarebbe l’idea di futuro di una intelligenza artificiale con sensori distribuiti nello spazio?

Se alla domanda hai mai partecipato a un gioco di ruolo rispondete no, è solo perché non ne eravate a conoscenza. La nostra intera esistenza è basata su giochi di ruolo, su regole scritte oppure tacite che influenzano i nostri comportamenti e gli ambiti nei quali possiamo o non possiamo agire. In Homo Ludens, Johan Huizinga scrive a tal proposito:

“Come formalmente non vi è distinzione tra un gioco e un rito, e cioè il rito si compie con le forme stesse di un gioco, così formalmente non si distingue il luogo destinato al rito da quello destinato al gioco.

L’arena, il tavolino da gioco, il cerchio magico, il tempio, la scena, lo schermo cinematografico, il tribunale, tutti sono per forma e funzione dei luoghi di gioco, cioè spazio delimitato, luoghi segregati, cinti, consacrati sui quali valgono proprie e speciali regole.

Sono dei mondi provvisori entro il mondo ordinario, destinati a compiere un’azione conchiusa in sé. Entro gli spazi destinati al gioco, domina un ordine proprio e assoluto.”

Ogni volta che si entra e si esce da tali “mondi provvisori” si assumono punti di vista differenti e si può imparare qualcosa di nuovo, qualcosa di non percepibile altrimenti, proprio perché modificando la nostra identità modifichiamo il rapporto con gli epistemi e con il mondo fisico che ci circonda.

Con il laboratorio Futuri Speculativi intendiamo offrire uno spazio come quello appena descritto: un luogo protetto dove poter esplorare i possibili futuri abbandonando un approccio egoico e antropocentrico. Il percorso è costituito da otto incontri (uno a settimana per otto settimane): inizialmente ci ascolteremo reciprocamente, sintonizzandoci su cosa vuole emergere dalla complessità propria del nostro presente e dalle nostre specifiche relazioni con essa, attraverso il Collective Presencing; poi vivremo il passato abbandonando i limiti delle nostre identità attraverso il Deep Time; e infine scriveremo le nostre storie di futuri, confrontandole e scambiandoci suggestioni e suggerimenti, imparando ciò che non sapevamo di non sapere. Insomma, un gioco di ruolo a tutti gli effetti.

L’arte di ospitare

Il ruolo di Viola, Cristiano e mio, all’interno del laboratorio, sarà quello di condurre chi parteciperà nell’esplorazione di questi spazi emergenti e possibili e nella scrittura di storie. Tali storie saranno testimonianza del fatto che ci sono molte potenzialità in più rispetto allo spettro di possibilità che quotidianamente siamo limitati ad immaginare e quindi ad agire.

Inoltre, come facilitatori, abbiamo la responsabilità di esplicitare la “magia” prima di giocare: i cerchi magici vanno demistificati, il metalinguaggio deve essere condiviso perché nei cerchi si possa partecipare tutti come pari. Non intendiamo atteggiarci da sciamani o da sacerdoti new age, anzi desideriamo condividere la fonte del potere immaginativo e progettuale e utilizzarla collettivamente, senza diventarne schiavi e senza introdurre nuove dinamiche di potere.

Il nostro ruolo sarà quello di accogliere. Cristiano Siri introdurrà nel percorso i metodi appresi nella pratica dell’Art of Hosting, letteralmente “l’Arte di ospitare”. Per utilizzare le parole di Cristiano, l’Art of Hosting “è una visione del mondo come organismo vivente e un framework di pratiche che facilitano in un gruppo di persone l’emersione degli importanti dialoghi che ancora non hanno avuto, ma che dovrebbero avere, e permette che tutte le voci siano ascoltate”. Spesso la facilitazione è vista come mero strumento pratico per portare meccanicamente gruppi di persone verso un obiettivo o la creazione di un output; in questo caso non è così. Cristiano, in una recente videochiamata, mi ha proposto un modello, una mappa che prova a distinguere cosa avviene nella formazione (nella sua modalità più rigida), da ciò che avviene nella facilitazione e nell’Art of Hosting, che chiameremo “facilitazione dell’emergente”. In tutti e tre gli ambiti esistono: dei partecipanti, ossia un gruppo di persone che si riunisce, una persona (o più) che ha un ruolo di “guida” distinto dai partecipanti, e un “risultato” dell’interazione fra i partecipanti e la “guida”.

Nel caso della formazione (nella sua modalità più ingessata), i partecipanti sono visti come scatole all’interno delle quali la “guida” (il formatore) deposita un contenuto prestabilito, ossia l’oggetto della formazione.

Nel caso della facilitazione, i partecipanti hanno concordato con la “guida” (il facilitatore) quale scatola vogliono essere aiutati a riempire: può essere una decisione, un piano di lavoro, una visione comune… Il facilitatore non ha dunque un contenuto prestabilito da offrire al gruppo come il formatore, ma offre un metodo e un processo per facilitare che il contenuto emerga dalle interazioni fra i partecipanti e sia conforme alla scatola prestabilita: ossia che il gruppo arrivi a una decisione, un piano di lavoro o a una visione comune.

Nel caso della facilitazione dell’emergente, la “guida” (denominata host) si relaziona con il gruppo senza avere né un contenuto prestabilito, né una scatola predefinita per la quale disegnare il processo con cui facilita il gruppo. Il lavoro (tanto più invisibile, tanto meglio) in cui l’host è impegnato è di creare uno spazio e prendersi cura di accogliervi i partecipanti, così che in tale spazio e all’interno del gruppo emerga naturalmente una consapevolezza di cosa è importante al suo interno e di come entrare in relazione con esso. È possibile che il semplice fare emergere cosa è importante, ossia il processo, sia trasformativo per il gruppo, anche se apparentemente non c’è stato alcun output esplicito e visibile.

Il nostro essere Designer in questo percorso è scevro dalla volontà di affermare e imprimere i nostri ego e la nostra impronta e appartenenza, come spesso accade nel settore, ma diventa un essere host (coloro che ospitano) che si prendono cura non di oggetti, ma di spazi cognitivi ed emotivi, dove possano esprimersi un sentire e un agire collettivo. Il nostro modo di impattare il reale ha forse dunque più a che fare con la tessitura di relazioni che con l’affermazione di identità, con il giocare con gli oggetti culturali e di pensiero che con quelli fisici, con il facilitare l’emergente a manifestarsi che con il dirigere verso una destinazione prestabilita.

Per concludere

Ultima cosa che vorrei specificare e che queste tecniche di Near Future Design, Speculative Design e Design Fiction non sono un vezzo stilistico: con HER:She Loves Data sto sperimentando processi simili per fare ricerca e design collaborativo di progetti assolutamente concreti. Sono tecniche che possono accompagnare modalità più classiche, strutturate e quantitative, ma aprono nuovi spazi di azione e sperimentazione e si prestano a essere mescolate, ad esempio, con visualizzazione dei dati e network science.

Io, Viola e Cristiano insieme facciamo ciò che sappiamo fare, ciò che ci piace fare e che ci riesce (bene?), che ci dà soddisfazioni, ma ciascun* può e deve fare il proprio.

Non abbiamo la presunzione né la possibilità di rigenerare il deserto del reale da soli.

Le modalità esposte in questo articolo sono solamente alcune fra le infinite da sperimentare, ed è necessario agire in contemporanea su più fronti se vogliamo evitare che il presente continui ad inaridire progressivamente i nostri futuri. Occorrono persone ed organizzazioni che diffondano cultura, educazione, competenze; è indispensabile creare nuovi luoghi di dibattito, di emersione e risoluzione di conflitti, di immaginazione, di cura.

Ringrazio Sebastiano Pirisi per le sue illustrazioni fantastiche come sempre e Viola Petrella per il lavoro di editing sfrenato e per i brainstorming, Cristiano Siri per i surreali, freschi e provocanti dialoghi.